2024年9月,以人文纪录片《狂想之城》为契机,马岩松在纽约拜访了建筑家、教育家彼得·艾森曼。

艾森曼:你的团队有多少人?

马岩松:我们在北京、洛杉矶、罗马都有团队。北京团队比较大,有140人左右;洛杉矶是个小型工作室,有20人。

艾森曼:这太好了。我之前带过你的设计课吗?

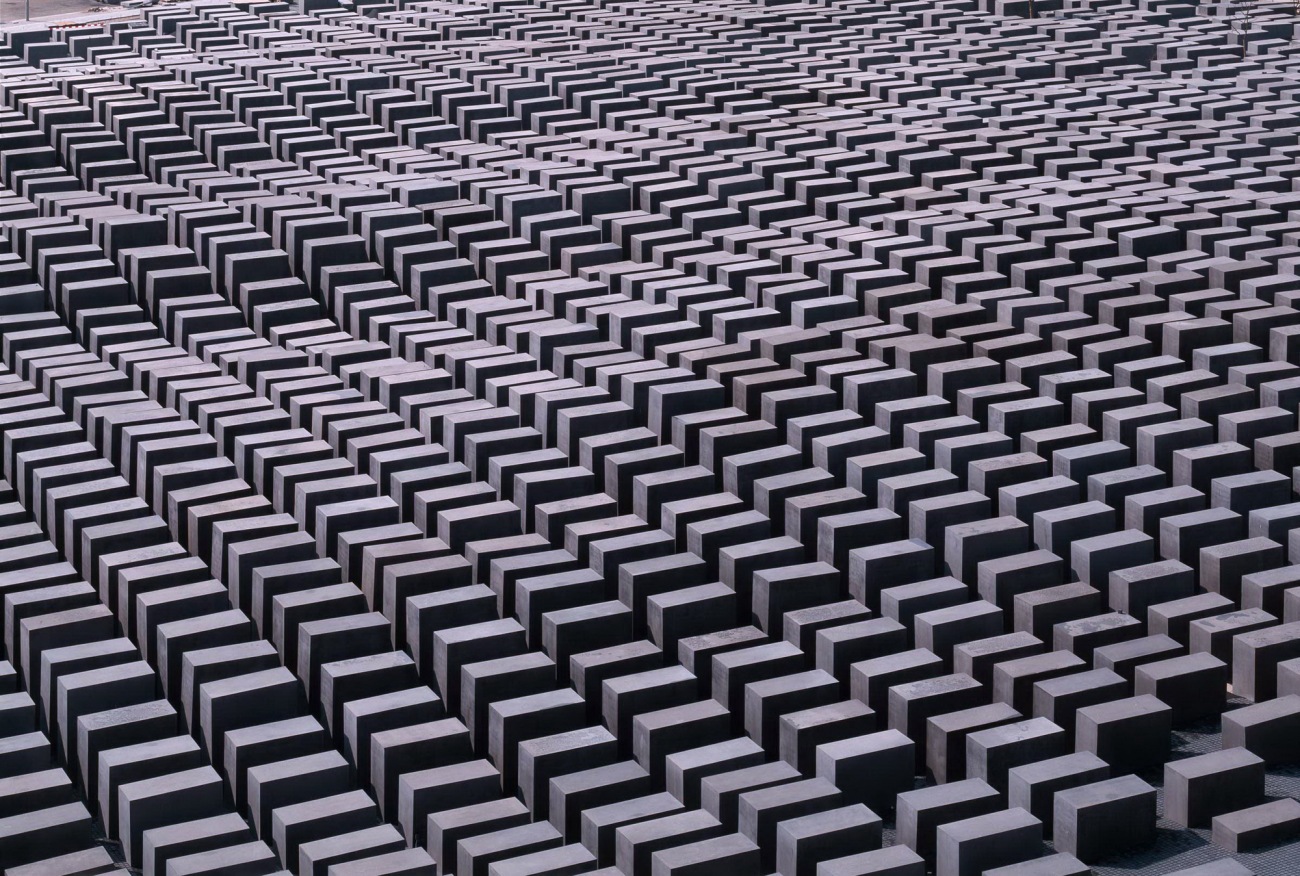

马岩松:没有,但2001年暑假,我在您这里实习。我实习的时候参与了两个欧洲项目,其中一个是在柏林的欧洲被害犹太人纪念碑。这个项目非常好,我去参观过好几次。

艾森曼:这个项目还可以。

▽柏林犹太人纪念碑,彼得·艾森曼

“在中国,建筑文化开始渗透入社会”

艾森曼:我现在在康奈尔大学教书,有19个学生,其中12个都来自中国。

中国(建筑)与日本(建筑)有着相当大的差异。我现在在教授西方建筑史理论的课程。日本(建筑师或多或少都)吸收了西方建筑(的思想),比如矶崎新、黑川纪章、丹下健三等,他们都被西化了。但中国完全不同。在过去短短的十年里,中国人的影响力变得非常重要。我对中国人说,去过中国以后,我对这个国家的看法变得不同了。建筑文化,我是说不仅是建筑、而是文化,必须渗透入社会中。现在,这种情况已经开始在中国发生了。

马岩松:我也是(发生变化的这些年)其中的一部分。20年前,我是那批去西方学习建筑的年轻学生之一;我回国的时间正好赶上中国开始高速发展城市化、集中进行城市建设,所以像我这样的年轻建筑师们得到了一些机会。

艾森曼:很多中国学生想学习的建筑,其实都是西方建筑。我认为你们目前所面临的困境是,我们现在教育的这些年轻人都已经西化了,并没有做好在北京、上海等地工作的准备。

马岩松:中国市场在过去的20年里也曾经历过西化,您认为呢?当然现在已经有所不同了。

艾森曼:上海有法租界、英租界等不同的租界,上世纪20-30年代起,它们就开始影响中国。但这些还是来自过去的影响,而不是先锋影响。但现在,中国的情况发生了变化,出现了越来越多先锋的作品。

“未建成的艾森曼”

艾森曼:我们有一个已经筹备了三四年的(在中国的)展览,计划展出我团队精选的29个未建成的项目,还有一些我正在写的书。所以这个展览不仅是关于建筑的,还是关于书籍、设计的,我准备给它起名为“未建成的艾森曼(Unbuilt Eisenman)”。

马岩松:您认为您未建成的项目对世界很重要。

艾森曼:我希望它们能有一定的影响力。

马岩松:您为什么认为展示未建成的项目会有益于中国的年轻人?

艾森曼:我认为不仅是中国的年轻建筑师,这对所有年轻建筑师都有益,因为大部分未建成的项目都包含了我在建筑学教育中传达的成熟思考。它们之所以没有建成,通常是因为那不是客户想要的,但它们展现了我想传递的理念。

我有一些非常好的未建成项目,也有很多没有实现的想法,它们可以由中国人来建造,你也可以用我的理念来发展创造,并从不同的方向发展它。

现在的我并不打算落地这些项目了,因为我不想再回到实际建造了。我最近只写书,上周刚写完一本关于罗马建筑师莱昂·巴蒂斯塔·阿尔伯蒂的书。

现在我正在写三本书:一本关于后现代主义;一本关于阿尔多·罗西、奥斯瓦德·马蒂亚斯·昂格尔斯、詹姆斯·斯特林、罗伯特·文丘里等四位建筑师,我称他们为“后现代主义建筑师”;最后一本是《Formal Analysis》,这是我以前在耶鲁大学教书时的一门必修课,现在我在康奈尔大学仍在教授这门课,一直教到明年,然后他们会出版这本书。这本书涵盖了我在耶鲁大学25年的教学思想,包括了我们做的项目、我们做的形式分析项目等,我相信它会是一本非常有趣的书籍。

我有很多建筑理论,将它们传播出去对我来说非常重要。

▽彼得·艾森曼于耶鲁大学教授的“Formal Analysis”课程简介

马岩松:您觉得想法更为重要。您画了很多图纸,例如这个“未建成项目”展览的图纸,我认为这对年轻学生有很大的影响。(指着艾森曼拿出的草图本)这张看似是后现代主义的图是您书中的草图吗?

艾森曼:这是我1980年的笔记本,里面的内容都是我在那一年画的。

▽彼得·艾森曼的草图

“我们正在从碎片中创造未来”

马岩松:为什么您对古典建筑、后现代主义建筑感兴趣,却又做了一些非常先锋的项目?

艾森曼:这是一个非常犀利的问题。我认为建筑案例是非常重要的,我们必须(从前人的身上)学习,这也是我写阿尔伯蒂的原因。

阿尔伯蒂是一位16世纪非常重要的建筑师,他一生中只设计了5座建筑,但写了10本建筑书籍,书中阐述了非常重要的建筑哲学。我正在研究阿尔伯蒂的5座建筑,希望能将它们作为先例,并以此为基础,与我的学生们一起创造不同的建筑。

这些“不同的建筑”不是“后现代主义”的,我称之为“后数字时代”建筑。

例如,我们正在研究“碎片”的概念,这里所说的“碎片”与现代建筑、部分与整体的和谐比例、勒·柯布西耶等这些已经消失了的内容相关。现在已经没有理想主义了,也没有“部分”这个概念,“部分”就是“碎片”,我们正在处理“碎片”,这些完全是“后现代主义”的概念。

但我们正在从碎片中创造未来。

“希望后人能在我的理论基础上去发展创新”

艾森曼:我想在这些出版物中探讨建筑的未来趋势。如果我还能活20年,那么我会亲自建造(我所认为的未来建筑);但现在我只得出了理论,不过这也足以解释我在做什么。

5年内我会发表这些理论,随后像你这样的年轻建筑师们就可以把我的概念落地。我欣然接受。

马岩松:您说您做展览是想让人们借用你的想法和设计,我挺惊讶的。

艾森曼:我并不是想让他们直接拿走我的成果。我不希望他们仿效我,而是在我的理念的基础上去发展创新。

马岩松:2 0年前我在这里的时候,您的几座建筑都在建设中,但更多的是那些看起来非常疯狂的草图,比如我看到了一座位于哈迪逊的扭曲缠绕的大楼。这些都鼓励了像我这样的年轻建筑师。我一度以为建筑(师)就应该做这种(项目)。

艾森曼:我出版过一本关于10座经典建筑的书《建筑经典:1950~2000》,一本关于安德烈亚·帕拉第奥的书《虚拟的帕拉迪奥》,一本关于勒·柯布西耶的书《Eisenman Inside Out: Selected Writings, 1963–1988》。

我出版过很多理论类书籍,但现在我想更新我20年前的想法,因此我需要做新的理论工作,就像我在笔记本上画下这些东西一样。如果(这些)是可行的,那么无论是中国建筑师、还是日本建筑师、韩国建筑师,都可以使用它。

“要努力去创造当代的‘中国模式’”

艾森曼:我在你的作品中看到了很多我(的样子)。如果问有哪位建筑师影响过你,我想我会是其中之一。这也是我想跟你见面的原因。

马岩松:您持续教学了很多年,为什么您认为教学如此重要?我记得在学校的时候,您邀请了菲利普·约翰逊来评图。

艾森曼:我们是关系很好的朋友。

马岩松:(教学)也是您梳理自己理论的一种方式吗?

艾森曼:当然。假设今天我是你的老师,现在我让你解释为什么(这样设计)。

写与画都是非常重要的,我的学生必须能画出他们的想法。他们每周都要画一次图,他们必须模仿弗朗切斯科·博罗米尼、或是密斯·凡德罗、或勒·柯布西耶的风格来画图。但现在我并没有任何可供中国年轻建筑师模仿的案例模式,我也没有任何能以其为基础去发展创造的“中国模式”。

所以重要的是,与日本、意大利、德国、俄罗斯相比,没有“中国模式”。如果你希望在历史上做出点成就,你就要努力去创造当代的“中国模式”。

我坚信这是值得做的事情。这对中国人来说是黄金机会,因为下一位中国的普利兹克奖得主,将来自于你们这一代,将来自于那些为中国创造“中国模式”的建筑师。这也是我想见你的原因,你就是我说的那部分有潜力的年轻人之一。

“50岁前,建筑师很难做出真正成熟的作品”

艾森曼:在50岁之前,建筑师很难做出真正成熟的作品。

马岩松:我想这就是我回到耶鲁大学参与教学的原因吧,追随着你们的脚步。在那个时代,你们就像是英雄,提出雄心勃勃的想法、理论和提案。您认为现状有所改变吗?

艾森曼:现在没有人提出更多的想法了,因为现在还时机未到。当你50岁的时候,你就可以考虑再次提出一些疯狂的理念了。这是我的感觉。三到五年后,现状会改变,现在还不是时候。

现在我仍想继续前进,趁着我现在还有足够的能量去做这些事。我不能就这样干坐着,所以我在教学、写作、思考。我只想做一个小项目,而不是20个巨大的建筑。

在过去的十年里,中国越来越开放,越来越多人对互通互联发生兴趣,所以今天我们得以见面。

我教授本科和研究生课程,我的学生们都很优秀,但如果他们想要成为你这样的建筑师,那就必须有做这件事的热情与精神,不能只是画图。

“解构主义建筑展之后,建筑思想沉寂了”

马岩松:谈到展览,我还记得1988年在MoMA举办的解构主义建筑展(Deconstructivist Architecture)。那个展览非常棒。那时您多大年纪?

艾森曼:56岁。

马岩松:50岁后的第6年。

艾森曼:那次展览后,就再也没有什么令人激动的思想产生了。当年参加那个展览的除了我,还有弗兰克·盖里、雷姆·库哈斯、沃尔夫·狄·普瑞克斯、伯纳德·屈米、扎哈·哈迪德,每一个都是建筑界的明星。那确实是一个有趣的展览,但那是36年前的事情了。

马岩松:但每一位参展人都获得了成功,那次展览非常有影响力。那时候你们都是年轻建筑师。

▽解构主义建筑展(Deconstructivist Architecture)展览现场

艾森曼:是的,那次展览之后,大家都在走上坡路,之后有一个回落,现在又逐渐在上升。但这个上升不是指我们这些人。

马岩松:如今,您还认为您的建筑是先锋的吗?

艾森曼:我不认为我的建筑是先锋的,我觉得我的建筑是关于文化的。先锋意味着先于文化,但我的建筑并未脱离文化,它不在文化之外,也不在文化之前。这也是我希望你阅读《Lateness》这本书的原因,因为“Lateness”是一个“之后”的概念,不是“先锋”,而是“新潮”,最新的思潮。

▽《Lateness》彼得·艾森曼、Elisa Iturbe著

“要去影响应该建造什么、如何建造”

艾森曼:我不会用国籍来定义建筑师。如果你希望事业更广阔,你可以与耶鲁建立一所合资学校,那么两年后,你或许可以成为耶鲁建筑系的新院长。

马岩松:除非我少建一些项目,才有可能做这件事(笑)。

艾森曼:其实你不需要建造那么多建筑,甚至在你的一生中,有5个代表作就够了。勒·柯布西耶一生中有多少代表作?文丘里呢?阿尔多·罗西呢?都没有那么多。你没有必要建造那么多。但你可以在一个有影响力的位置,去影响应该建造什么、如何建造。如果你能成为耶鲁的院长,你能做的项目类别、项目文化重要性都将不可同日而语。如果我处于你现在的位置和年纪,我会去耶鲁当院长,这与国籍无关。

马岩松:这是一个很好的建议(笑)。

艾森曼:我也觉得,不要告诉任何人。

马岩松:我们在录节目,镜头前的每个人都会知道(笑)。

“纽约的核心精神是文化的融合”

马岩松:对您来说,纽约重要吗?

艾森曼:纽约没有建筑。我们只有古根海姆博物馆。如果我要去看建筑,我会选择米兰、柏林、伦敦、巴黎,但一定不是纽约。

马岩松:(还有)中央公园。

艾森曼:是的,中央公园很棒,因为是真实的自然。

▽古根海姆博物馆,马岩松摄

▽远眺纽约中央公园

马岩松:您怎么看待那些铅笔一样的摩天大楼?这是纽约特有的,在其他地方见不到的。

艾森曼:我一直在问我的学生:请写出摩天大楼不是(好建筑)的原因。按照现实情况来说,摩天大楼的交通非常拥挤:下楼时人都挤在一起,打车的人也很多。现在我出行只能通过出租车,如果我从一座摩天大楼上下来,有20个人同时打车,那太可怕了。我并不介意摩天大楼的概念,但或许它们不应该那么高。

我喜欢芝加哥的尺度。它是一个很棒的城市,是我会去的一个城市,因为那里有弗兰克·劳埃德·赖特、路易斯·沙利文、SOM、密斯·凡德罗等人的作品。

还有,纽约让我感到不满意的是我们的《纽约时报》——世界上最重要的报纸之一,居然没有建筑评论板块。建筑文化在纽约不存在。

马岩松:您没有考虑过写一些建筑评论吗?

艾森曼:我现在已经92岁了,也没办法轻易地写出非常好的文章,(写建筑评论)会花费我很多时间。我现在做的事情是阅读。

节目组:您认为纽约这座城市的核心精神是什么?或者说纽约市民的核心精神是什么?我们作为中国人,觉得核心精神是自由,或者类似的东西。那作为纽约人,您是怎么想的?

艾森曼:我认为(核心精神)是文化的融合。我们有欧洲的音乐、美食,也有好吃的中国菜。纽约的好处是永远有在营业的商店,即使是晚上11点,我也可以下楼买到想要的牛奶、奶酪或者咖啡,虽然我上下楼不是很方便。纽约的公共交通也很便利,出行可以选择地铁、公交车、私家车、出租车,我很喜欢纽约。

“看待事情要着眼于历史,而非眼前”

节目组:最后一个问题是关于中国建筑师群体的。您刚才提到,建筑师应该对建筑有热情。但目前在中国,尤其是建筑领域,人们正在经历一场大萧条。建筑师都很煎熬,没有足够的项目,建筑学院也招不到足够的学生,大家不再对这个专业感到兴奋了。所有都变慢了。

艾森曼:所有的文化都是周期性的,都会上下波动,不可能永远保持着向上(的趋势)。

我们正处于低迷期,你描述的情况确实是正在发生的。现在并不是建筑的好时机,每个人都对此没有异议。

建筑师受苦,那又怎样呢?要成功就必须要吃苦。

你不可能赢得每一场竞赛。我建造了大约30个项目,也失去了30个好项目,这也是我认为“未建成”非常重要的原因。

现在还不是时候,还没有碰到对的客户。整个系统中都没有足够的能量。现在没有像菲利普·约翰逊、贝聿铭、詹姆斯·斯特林、阿尔多·罗西、雷姆·库哈斯、拉斐尔·莫内欧等的人了。没有任何人。

之前有谁采访过我吗?没有。所以他(马岩松)真的很不一样,我也很高兴能跟别人交流。但这并不意味着建筑行业在上升,虽然它终归是会回暖的,或许就是马岩松50岁的时候。

现在什么都没有,所以一切都要慢慢重建。

更新日期:2025-01-14 15:34:30

非常感谢 MAD建筑事务所 带来的精彩项目, 查阅更多Appreciations towards MAD for sharing wonderful work on hhlloo. Click to see more works!